個別株投資では、景気や経済、政治、為替、金融政策など、マーケット全体の動向を把握することが不可欠です。これらの要因は相互に影響し合い、投資家心理や短期マネーの流れに影響を与えています。投資機会を活かすためには、こうした外部環境や市場心理をしっかりと理解することが、物色トレンドを見極めるうえで非常に重要です。

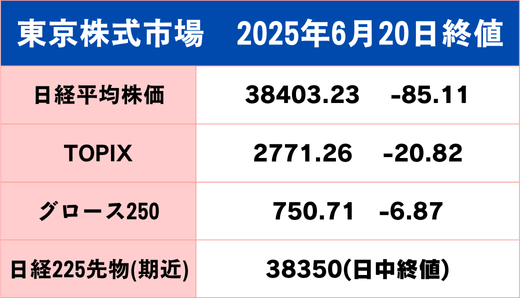

先週(6月16日〜20日)の東京株式市場は、地政学リスクや金融政策を巡る不透明感が交錯する中、日経平均株価は週間で小幅に上昇しました。中東情勢の一時的な緊張緩和や、円安基調の継続が輸出関連株に支援材料となった一方で、週末にかけては利益確定売りが優勢となり、上値の重い展開となりました。

米国とイランの緊張が高まった週前半には、安全資産への逃避として株式市場全体が軟調に推移しましたが、週中には米国が対イラン対応に「2週間の猶予」を設ける方針が伝わり、投資家心理はやや落ち着きを取り戻しました。また、日銀が6月の会合で政策金利の据え置きを決定し、加えて超長期国債の買い入れペースを見直す方針を示したことも、債券市場と為替市場に一定のインパクトを与えました。為替は1ドル=146円台で推移し、円安トレンドが維持されたことは、企業業績への追い風となっています。

こうしたなか、注目されたグロース市場では、週前半までは堅調な値動きを見せていたものの、週末20日にかけて多くの銘柄が下落に転じました。東証グロース市場250指数は、週初752.52ポイントから週末には750.71ポイントへと下落し、週間ではマイナス圏での推移となりました。チャート上では、5日移動平均線を下回り、MACDがデッドクロスを形成するなど、テクニカル面ではモメンタムの減退が顕著です。RSIも57前後まで低下し、過熱感が後退していることが見て取れます。

※ グロース市場250指数の日足

現状のテクニカル構造を見る限り、グロース市場は明確に転換点を迎えており、既に調整局面に入ったとみるのが妥当でしょう。特に、出来高を伴って陰線を形成した20日の動きは、グロース市場における単なる利確ではなく、市場参加者の一部が“逃げ”に転じた兆候とも読み取れます。市場心理の微妙な変化が、値動きの節目に表れています。

なお、週末には米国がイランに対して軍事攻撃を実行したとの報道が相次ぎました。攻撃のタイミングは金融市場の取引時間外であったため、本稿では詳細を割愛しますが、週明け以降の市場に一定の影響を与える可能性がある点には留意すべきでしょう。

総じて、先週の株式市場は外部環境に左右されながらも底堅さを維持しましたが、グロース市場においては強い上昇基調から一転、短期的な天井感が意識される局面へと移行しつつある印象です。

今後は中東情勢や米国の金融政策動向に加え、日本国内の需給環境も注視しつつ、目先の押し目形成を見極める局面が続きそうです。現段階では、過熱からの反動に対する備えを意識した冷静なスタンスが求められます。